はじめに

| わが国の肺癌の死亡率は、近年急速に増加している。 肺癌の診断において、喀痰細胞診、吸引細胞診、擦過細胞診は組織診と並び重要な位置を占めている。 しかし、細胞診と組織診の結果が一致しない場合も稀にある。 本章では、肺癌を中心にして、その細胞像と組織像を比較し、細胞診と組織診の結果に差がでる原因についても説明する。 |

扁平上皮癌

|

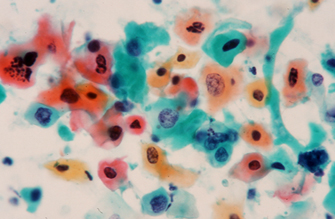

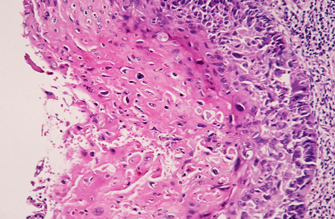

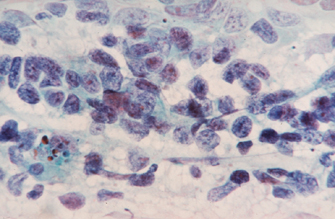

壊死性背景の中に、細胞結合性が弱い大型の核を有する多角形の癌細胞が孤立性に出現する。 角化型の場合、細胞質は橙黄色、黄褐色、深青緑色を呈し、厚みがある。核は中心性で、クロマチンは粗大凝集状である。 線維状細胞型、蛇型、オタマジャクシ型など奇妙な形のものが混じる。 N/C比は他の肺癌に比して小さい。 非角化型の場合は、決め手がなく腺癌との鑑別が困難なことが多いが、腺癌の細胞質が泡沫状であるのに対して、細胞質は青染し重厚感があること、腺癌の核が偏在性であるのに対して、核が細胞質の中心に存在することなどが鑑別に利用される。 喀痰細胞診では剥離した癌組織の表面の細胞を見ているため、組織で見られる深層の細胞はあまり見られないことに留意する必要がある。 |

|

**********************************************************

腺癌

|

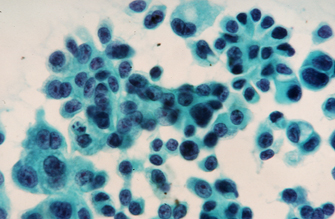

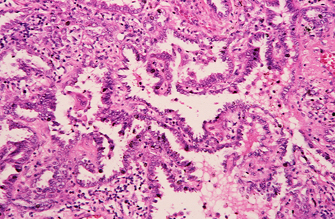

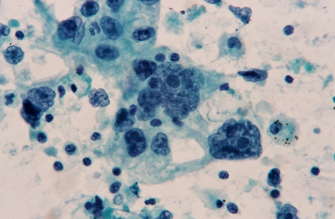

腺癌細胞は重積性を示し、組織所見と同様に、乳頭状配列や腺腔形成が見られることもある。 細胞質は泡沫状で、ライトグリーンに淡染し、核の位置は偏在性で、核縁は肥厚している。 核縁に凹凸や陥凹を認めることもある。クロマチンは顆粒状である。 核小体は大型で円形のものがはっきりと見られ、通常1個で核の中央に見られる。 |

|

**********************************************************

細気管支肺胞上皮癌

| 細気管支肺胞上皮癌は、腺癌のうち既存の肺胞壁にそって増殖するものをいう。 細胞結合性の強固な集団が見られ、その細胞集団の辺縁の輪郭は緩やかに円を描くように見える。 個々の癌細胞は粘液を細胞質に入れ、極めて淡明な細胞質の中に偏在性の核が見られ、クロマチンの増量は軽度だが、核に切れ込みや皺が認められる。 細胞を見る方向によっては蜂の巣状にみえる。細胞質に粘液を入れない細気管支肺胞上皮癌も存在する。 細気管支肺胞上皮癌の核の異型は軽度であることもあり、正常の杯細胞の増生との鑑別が重要である。 |

**********************************************************

小細胞癌

|

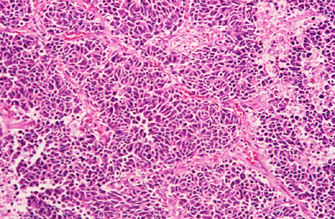

小細胞癌の特徴は、核が類円形ないし多辺形の裸核状の細胞が見られることで、その結合性は乏しい。 隣接する細胞が相互に鋳型状に接する所見を認める。細胞は壊れやすく、生検標本と同様に、標本作成時に核線になりやすい。 細胞診と組織診の結果は良く一致する。 |

|

**********************************************************

大細胞癌

|

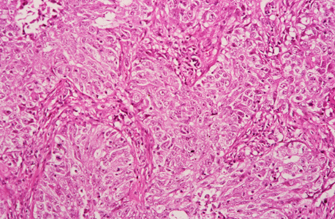

大細胞癌の細胞の特徴は、大型細胞を主体として、不定集団、または孤在性に出現し、核形が不整で、小形細胞が殆ど見られないとされる。 しかし、大細胞癌は組織学的に扁平上皮癌や腺癌に分化していない癌の総称であり、waste basketである。上述の基準で大細胞癌と分類されたものには組織診では扁平上皮癌または腺癌の低分化な癌も含まれる可能性がある。 細胞診と組織診の結果はしばしば一致しない。 |

|

**********************************************************

カルチノイド

| カルチノイドの細胞は平面的に不規則に配列し、細胞質はライトグリーンに淡染する。 核は円形ないし楕円形で偏在性であり、大小不同性に乏しい。核小体は小型で1ー3個認められる。 非定型的カルチノイドは核のクロマチンが増量し、大小不同性が見られるが、細胞質は豊富で、核の偏在性が見られ、カルチノイドの特徴を認める。 |

**********************************************************

腺様嚢胞癌

| 腺様嚢胞癌の特徴は粘液物質を囲むように、小型の細胞が配列していることである。細胞結合性は強い。 核は類円形でクロマチンの増量は無く、核縁のくびれや陥凹は認められない。 |

**********************************************************

硬化性血管腫

| 硬化性血管腫は、立方状細胞集団が乳頭状配列やシート状配列を示していたり、泡沫状細胞が多数認められる。 立方状細胞には大小不同があり、腺癌との鑑別が問題になる。 硬化性血管腫は、腺癌細胞に比べ異型性は軽度で、切れ込みを有する核や、不整形核などは出現せず、核は丸く、クロマチンの増量も軽度であり、均等に分布している。 また、多種類の細胞が出現することも硬化性血管腫の特徴である。 |

**********************************************************

軟骨腫様過誤腫

| 多数の大小の軟骨組織が存在する。細胞質は青白色ないし青紫色である。 軟骨細胞に小さな核が見られることもある。その他、上皮細胞、組織球も認められる。 |

**********************************************************

転移性肺癌

| 肺は腫瘍が転移しやすい臓器であり、癌の既往がある場合、肺腫瘍が原発性肺腫瘍か転移性肺腫瘍か問題になることが多い。 しかし、細胞診で腫瘍の原発部位を特定することは、ほとんど不可能である。 ただし、原発巣の細胞像に特徴がある場合、その診断の参考になることがある。 |

**********************************************************

孤立性肺アミロイドーシス

| 最近、我々の教室で経験した孤立性肺アミロイドーシスの細胞像を示す。 厚い層状構造を示す無構造物質とリンパ球や形質細胞が多数認められ、強拡大でみると無構造物質は縦方向に平行に走行する線維状物質からなることがわかる。 また、多核巨細胞も見られる。本症例は術前の気管支鏡検査による生検で肉芽腫と診断されたが、徐々に増大したため開胸生検を行った。 術前の吸引細胞診でも同様の細胞が出現しており、本疾患の所見は呼吸器の細胞診において念頭におく必要がある。 |

まとめ

| 喀痰細胞診は侵襲の無い検査方法で、特殊な機械を必要とせず、肺癌の診断の第一段階として、まず行うべき検査である。 更に気管支鏡検査では、細胞診が組織診と併用される。 中枢の肺に発生した肺腫瘍は生検でも細胞診でも診断がつくことが多いが、腫瘍が気管支内腔に露出していない場合、表面の正常の気管支上皮も生検組織に含まれるため、 含まれる腫瘍細胞の量が少ないことがある。しかし、吸引細胞診ではより深部の細胞が採取され診断が容易につく。 また、末梢の肺野に発生した小さな肺腫瘍は生検鉗子で組織を採取することが困難なこともある。 この場合も、経気管支的吸引細胞診で診断がつくことがある。以上のように肺癌の診断においては細胞診を組織診と組み合わせることにより、その診断率は向上する。 |

(病理と臨床 Vol.16 No.8 909-915, 1998 より)

HOME